자연은 침묵하지 않는다

늦은 밤, 시내에서 돌아오는 길에는 버릇처럼 냇둑을 한참 걷는다. 고요한 어둠 속에서도 자연은 침묵하는 법이 없다. 봄날의 새소리가 멈추고 여름의 풀벌레 소리들이 잦아드는 가을밤의 적막 속에서도 대지는 노래를 멈추지 않는다. 그러면서 계절의 오고 감을 넌지시 일러준다. 늦여름 밤의 온갖 풀벌레 소리들 속에서 귀뚜라미 소리가 또렷이 들리기 시작하면 가을이 오는 것이다.

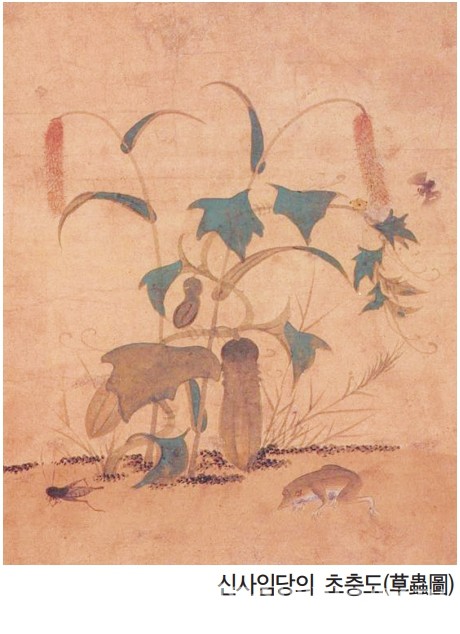

가을을 제일 먼저 알아차리는 게 귀뚜라미라서 ‘추초생(추(秋初生)’이라고 불려지기도 하고, 여인들에게 길쌈할 때를 알려 준다고 해서 ‘촉직(促織)’이라는 이름도 얻어 가졌다. ‘귀뚜라미 소리에 게으른 년 놀란다’라는 속담도 그렇게 생겨난 것이다. 남 미리 아는 체를 하는 이를 빗대어 ‘알기는 칠월(양력으로는 팔월) 귀뚜라미’라고 하기도 한다. 그렇게 귀뚜라미는 가을이 왔음을 제일 먼저 알리는 풀벌레다. 가을의 전령사(傳令使)인 것이다.

우리말에서는 ‘귀뚤귀뚤’하는 그 소리에서 귀뚜리, 귀뚜라미라는 이름을 얻었고, 영어를 쓰는 사람들에게는 그 소리가 ‘크리크리’라고 들렸던지 ‘크리켓(cricket)’이라는 이름으로 불린다. 예로부터 가을의 정서적 상징이라 하면 코스모스와 낙엽과 귀뚜라미가 대표적이라 할 것이지만 그중에서도 가장 쓸쓸한 애상(哀想)을 자아내는 것이 가을밤의 적막을 깨트리는 귀뚜라미 소리일 것이다.

귀뚜라미는 아주 작고 하찮은 벌레의 모습으로 짧은 생애를 보낸다. 제 울음을 다 게워내고 나면 가을의 끄트머리에서 가벼운 껍질만 남기고 사라진다. 그 울음소리에는 조락(凋落)과 무상(無常)의 애잔함이 겹쳐 있다. 낮은 귀뚜라미의 시간이 아니다. 그것은 어둠 속에서만 존재한다. 산과 들은 귀뚜라미의 세상이 아니다. 그것들은 아주 가까이에 있다. 섬돌 아래에서 울어댄다. 쓸쓸한 이의 머리맡에서 울어댄다.

어린 시절에는 귀뚜라미가 벽 속에 산다고 생각했다. 그러다가 가을밤이면 일부러 머리맡에 와서 조금만 더 쓸쓸해 보라고, 서글퍼 보라고 채근하는 것 같았다. 옛날 궁중의 비첩(婢妾)들이 가을이 오면 귀뚜리를 잡아 작은 금롱(金籠) 속에 넣어 베갯머리에 두고 그 울음소리를 들었다고 한다. 구중궁궐 높은 담 속에 갇혀 자의로든 타의로든 아리따운 여인으로서의 삶을 포기하고 살아야 했던 그들에게 귀뚜리 소리는 위안이었을까, 더 아린 고독이었을까?

우리의 귀는 늘 열려 있고 수많은 소리들에 둘러싸여 살아가고 있다. 요즘 들어 ASMR이라는 것이 사람들의 관심을 끌고 있다. Autonomous Sensory Meridian Response라는 말의 약자인데 자연 감각 쾌락 반응이라는 아리송한 말이다. 인위적인 소리로 심리적 안정이나 쾌감을 느끼게 한다는 뜻으로 ‘백색소음(白色騷音)’으로 불리기도 한다. 그런 소리를 녹음으로 틀어놓고 잠을 청하는 이들도 많다고 한다.

3,000년 전쯤 중국 주(周)나라 유왕의 비(妃) 중에 포사라는 절세의 미인이 있었는데 어지간해서는 웃지 않는, 요즘 말로 아주 시크한 얼음 미녀였던 것 같다. 한번은 시녀들이 비단을 찢는 소리를 듣고는 배시시 웃었는데 그녀의 웃음에 왕의 마음도 세상도 다 녹아버렸다. 그 후 왕은 그녀의 웃음을 보기 위해 허구한 날 값비싼 비단을 찢었다고 한다. 천금을 주고 웃음을 산다는 ‘천금매소(千金買笑)’나 나라를 기울게 하는 미색이라는 ‘경국지색(傾國之色)’이라는 말이 그녀에게서 나왔다.

임진, 병자 양난(兩亂)이 끝나고 효종 대에 내로라하던 당대의 재상들이 모인 주석에서 가장 아름다운 소리를 시제(詩材)로 시합을 벌였는데 유성룡의 ‘효창수여 소조주적성(小槽酒滴聲), 깊은 밤 창가에서 아내가 술 거르는 소리’도 찬사를 받았지만, 최고점을 받은 것은 이항복의 ‘동방양소 가인해군성(佳人解裙聲), 깊은 골방 그윽한 밤에 여인의 치마 벗는 소리’였다고 한다. 이 글을 읽는 여성 독자분들 중에는 “술과 여자라니. 하여간 사내들이란”하고 혀를 끌끌 차는 분도 계실 것이다.

‘대지(大地)의 시(詩)는 멈추지 않는다(The poetry of earth is never dead).’ 영국의 시인 존 키츠의 한 시구(詩句)이다. 어떠한 인위적인 소리도 자연의 소리만큼 우리를 위안하고 치유하지 못할 것이다.