‘공짜 점심은 없다’라는 말

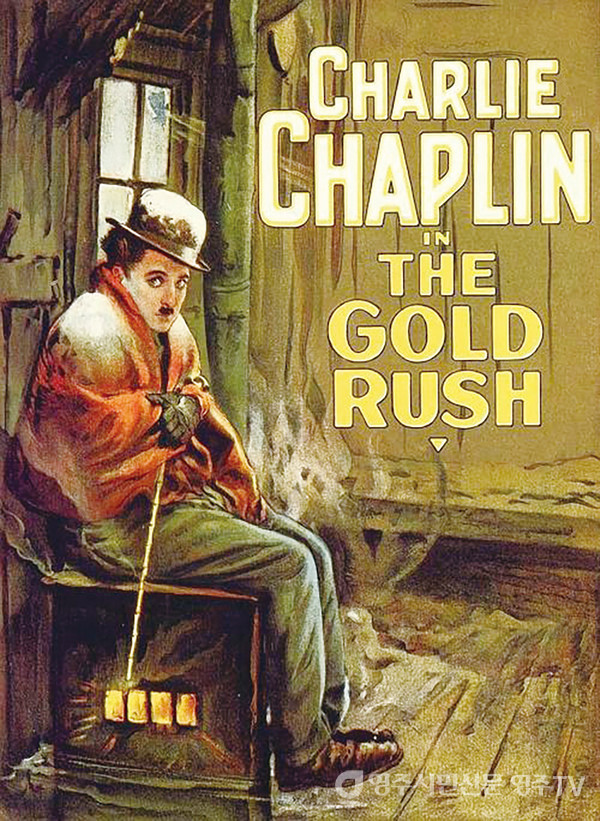

‘공짜 점심은 없다(There’s no such thing as a free lunch)’라는 널리 회자되는 말이 있다. 돈이나 노력을 들이지 않고 거저 얻어지는 것은 없다는 뜻이겠다. 이 말의 기원은 1850년대 미국의 캘리포니아로 거슬러 올라간다. 캘리포니아에서 다량의 사금(砂金)이 발견되자 일확천금을 꿈꾸는 무려 25만에 이르는 개척민들이 서부로, 서부로 몰려들었다. 이른바 ‘골드 러시(Gold Rush)’의 시대였다. 찰리 채플린이 이 시대를 풍자해 <The Gold Rush>라는 영화를 만들었는데 우리나라 극장에서는 <황금광(黃金狂) 시대>라는 제목으로 개봉되었었다.

노다지의 광풍(狂風)이 미국 전역을 몰아쳤던 것이다. 금을 캐려는 사람들의 캠프 주위에 생겨난 식당들은 ‘Order Liquor, Free Lunch’라는 팻말을 내걸기도 했다고 한다. 술만 주문하면 점심은 공짜라는 얘기다. 그에 혹한 많은 사람들이 찾았지만 사실은 술값에 점심값도 포함돼 있었다. 그 말은 노벨경제학상을 수상한 미국의 경제학자 밀턴 프리드먼이 인용하며 유명해졌다. 그의 신(新)자유주의 경제학은 복지(福祉)를 중시하는 사회주의 경제의 대척점에 있다.

요즘 들어 이 말을 자주 듣게 되는 것은 새 정부의 민생지원금 정책 때문이다. 세상에 공짜 싫어하는 사람이 있을까? 우리 옛말에 ‘공짜라면 양잿물도 먹는다’는 말까지 있지 않은가? 그 정책에 비판적인 이들은 막대한 국가부채와 공짜에 맛들인 국민들의 근로의욕 저하가 생산성의 감소를 가져오지 않을까 우려한다. 그리고 남미 몇몇 국가들의 좌파 포퓰리즘의 실패를 거론하기도 한다. 포퓰리즘(populism)은 대중을 의미하는 라틴어 populus에서 온 말이니 ‘대중주의’로 풀이될 수 있을 것이다.

소수의 엘리트보다는 다수의 대중들을 위한 정책이니 나무랄 바가 없다. 포퓰리즘의 부정적인 뉘앙스는 대중인기영합주의에서 생겨난 것일 게다. 베네수엘라가 그 부정적 뉘앙스에 기여한 바가 크다. 1998년, 쿠데타를 일으켜 집권한 우고 차베스 중령은 원유 생산량 세계 1위의 베네수엘라의 석유를 국유화한 돈으로 전국민들에게 무상 배급을 실시해 국민들의 환호를 받았다. 그리고 1인당 국민소득이 가장 높은 나라 중 하나가 되었다.

그러나 반미(反美)를 기치로 한 독재정권으로 국민들의 자유를 탄압하고 기간산업 육성은 나 몰라라 하며 석유에서 나온 돈을 물 쓰듯 써댔다. 그러나 그들의 꽃놀이는 오래가지 않았다. 2015년 경부터 미국의 셰일가스 개발과 사우디의 원유 증산으로 유가(油價)가 하락하자 석유 이외의 산업 인프라가 취약하던 그 나라는 급전직하의 나락으로 떨어졌다. 무상 배급 체계가 무너지자 무려 100만 %의 인플레에 시달리며 민중의 천국이 아니라 마약과 인신매매와 갱단의 지옥이 되고 말았다.

아르헨티나의 한 여배우가 있었다. 그녀는 군인 출신의 정치인 후안 페론과 결혼해 1946년 아르헨티나의 영부인이 되었다. 우리가 흔히 에비타라고 부르는 에바 페론이 그녀였다. 그녀는 ‘빈민들의 수호성인’, ‘성녀(聖女) 에비타’로 불리며 빈민들을 위한 재단을 설립하고 병원, 학교, 보육시설 등을 세워 칭송을 받았다. 1952년 그녀가 죽었을 때 아르헨티나는 눈물바다가 되었다.

그녀의 생애를 그린 영화 <에비타>에서 마돈나가 부른 <나를 위해 울지 마오, 아르헨티나여(Don’t Cry For Me, Argentina)>는 세기의 명곡으로 남았다. 그러나 포퓰리즘은 양날의 검이다. 포퓰리즘에 기반한 이른바 ‘페론주의(Peronismo)’의 그림자는 아르헨티나의 하늘에 어둡게 드리워져 있다. 한때 세계 4위의 경제 대국이던 아르헨티나는 지난해 150%의 물가 상승률에 허덕이며 30위에도 겨우 턱걸이를 하는 신세로 전락한 것이다.

‘고아와 과부를 도와주라’는 성경뿐만 아니라 많은 종교들의 규범이다. 여성들도 경제활동을 활발히 하는 요즘 세상에 과부는 제외할 수도 있겠지만 사회적 약자를 돕는 일은 문명사회의 의무이다. 새 정부의 민생지원금을 포퓰리즘으로 몰아가는 것은 지나쳐 보인다. 경제적 어려움을 겪고 있는 개인이나 소상공인들에게 도움이 될 수 있고, 무엇보다 우리 경제의 생산성과 인프라가 그 정도쯤에 흔들리지는 않을 것이기 때문이다.