강 건너 공장의 굴뚝엔

또, 납 이야기다. 이 지면에 오랫동안 글을 쓰면서 같은 주제로 세 번씩이나 잇달아 글을 올리기는 처음이다. 납 공장 문제로 지역의 미래가 걱정스럽기도 하고 무엇보다, 힘없는 글쟁이가 할 수 있는 일이 이것뿐이어서다.

지난 글에서 아주 무거운 걸 말할 때 영어 관용어에서 ‘납처럼 무겁다(as heavy as lead)’고 한다고 썼었다. 1970~80년대, 이탈리아는 극우, 극좌 무장 집단에다 마피아까지 개입해서 폭탄 테러와 서로 죽고 죽이는 총격전으로 사회적, 정치적 대혼란을 겪었었다. 그걸 ‘납의 시대’라고 부른다. 탄환이나 포탄에는 필수적으로 납이 들어가고 무엇보다 사회 분위기가 납처럼 무겁고 암울했기 때문이다. ‘heart of lead’는 납의 심장이라고 번역될 수 있겠지만 흔히 ‘냉혈한(冷血漢)’을 의미하기도 한다. 자본이란 때때로 지극히 현실적이고 냉정한 얼굴을 드러낸다.

1978년, 따뜻하지 않은 자본과 그 희생자가 된 도시 빈민의 이야기가 작가의 짧고 아름다운 문장과 함께 많은 이들을 울린 소설이 세상에 나왔다. 우리가 흔히 줄여서 <난쏘공>이라고도 부르기도 하는 조세희의 소설 <난장이가 쏘아 올린 작은 공>은 우리 문학사에서 단연 가장 큰 울림을 준 소설이었다. ‘사람들은 아버지를 난장이라 불렀다’ 그 소설의 첫 문장이었다.

그로부터 10년 뒤쯤 맞춤법이 ‘난장이 → 난쟁이’로 되었지만 그 소설의 아버지는 그냥 여전히 난장이일 뿐이다. 막내딸 영희가 다니는 공장의 굴뚝에서는 쉼 없이 검은 연기가 뿜어져 나오고 난장이 아버지는 결국 굴뚝 꼭대기로 올라가 떨어져 죽는다. 그 일가족이 처해 있는 아무리 해도 어쩌지 못하는 현실이 검은 연기가 뿜어져 나오는 굴뚝과 대비된다.

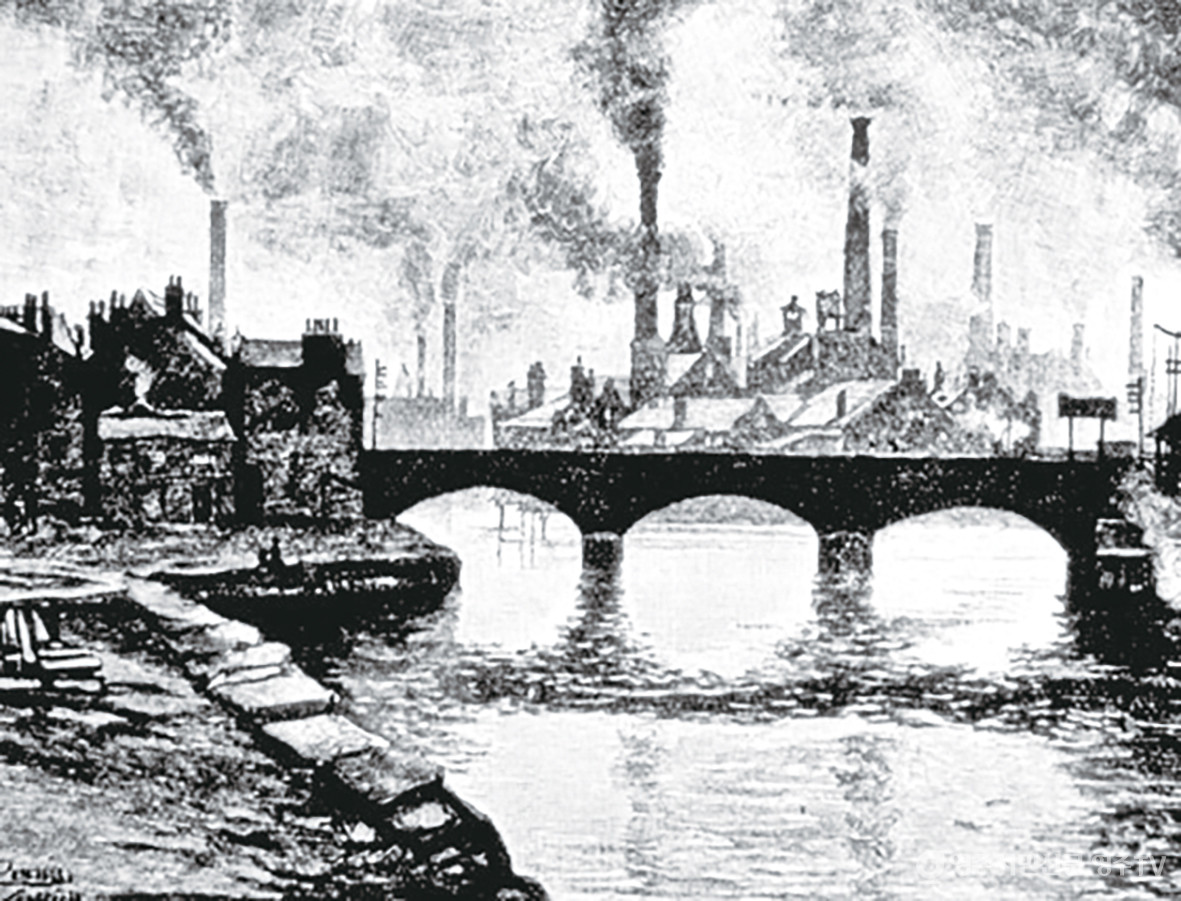

우리 말에 ‘~하고 싶은 마음이 굴뚝 같다’가 있지만 그것은 ‘꿀떡 같다’에서 잘못 변형된 말이다. 굴뚝은 산업화를 상징하는 말이다. 밀폐형 연소 장치에는 필연적으로 굴뚝이 존재한다. 인용한 그림은 18세기 산업혁명이 진행 중이던 런던의 모습이다. 굴뚝들이 즐비한 런던의 모습이 세워 놓은 필통 같다. 그 시절 윌리엄 블레이크가 쓴 시 <굴뚝 청소부(The Chimney Sweeper )>의 한 대목을 보자.

‘Could scarcely cry “weep, weep”/ I sweep and in soot I sleep(제대로 울지도 못하고 굴뚝을 타고 오르내리며 그을음 속에 잠든다네)’ 청소하다의 sweep과 울다의 weep과 잠들다의 sleep이 라임(rhyme, 각운)을 이루고 있다. 그 시절 먹고살기 힘들었던 도시 빈민의 아버지들은 아직 학교도 들지 못한 아이들을 굴뚝 청소부로 팔았다. 체구가 작아야 굴뚝에 들어갈 수 있기 때문이었다.

1989년, 우리 시단(詩壇)의 전설 기형도가 지금은 사라진, 2편 동시상영을 하던 종로의 영화관 파고다 극장에서 소주병을 쥔 채로 홀로 죽어갔다. 스물여덟의 생일을 앞두고 있던 그의 사인(死因)은 뇌졸중이었다. 그는 도시 빈민의 아들로 태어나 소년 시절을 공장지대이던 시흥에서 보냈다.

그의 시 <안개>의 한 대목이다. ‘안개가 걷히고 정오 가까이 공장의 검은 굴뚝들은 일제히 하늘을 향해 젖은 포신을 겨눈다’ 그곳을 떠나는 사람들과 사람들의 기억에서 밀려난 이들, 다시 그 읍으로 돌아오지 않는 사람들에 대해 안개처럼 쓸쓸히 풀어내고 있는 그 시에서 시인은 굴뚝을 하늘을 겨누고 있는 총신(銃身)에 비유하고 있다.

‘강 건너 공장의 굴뚝엔 시커먼 연기가 피어오르고/ 순이네 뎅그런 굴뚝엔 파란 실오라기 피어오른다’ 김민기가 짓고 송창식이 부른 <강변에서>의 한 대목이다.

파란 실오라기 피어나는 정겨운 순이네 굴뚝은 이제 없고 우리 영주는 인근 지역에서 굴뚝이 가장 많은 도시가 되어 있다. 거기에다 축적성 유해 물질인 납 공장까지 들어선다면 영주의 미래는 납처럼 무겁고 암울할 것이다. 행정 부서나 지역에서 정치하는 이들은 유해 물질 배출량을 철저히 감시하겠다는 등의 대책으로 두리뭉실 넘어갈 생각은 아예 말고 원천적으로 봉쇄해야 할 것이다.

<난쏘공>에는 공장에 다니는 막내딸 영희가 공장에서 뿜어나오는 폐수에 팬지꽃을 던지는 장면이 나온다. 우리의 딸들이 가까운 미래의 어느 날 그렇게 안타까이 꽃을 던지게 해서야 되겠는가?