검은 새의 습격

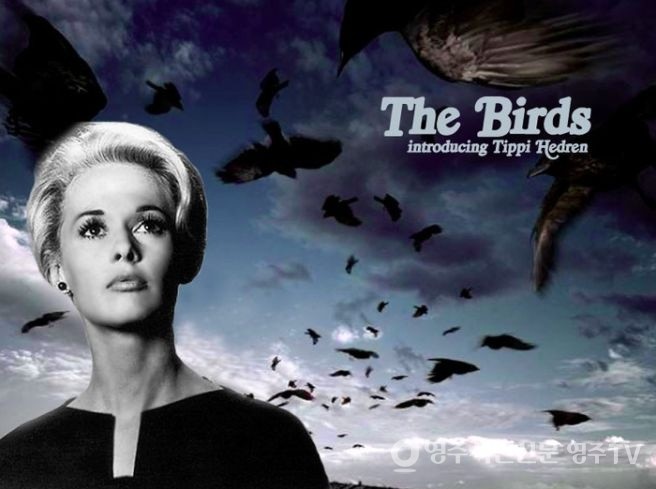

부산에서 거리를 걷던 사람들에게 갑자기 까마귀들이 날아와 날카로운 부리로 공격하는 일들이 자주 일어나고 있다고 한다. 알프레드 히치콕(1899~1980)의 공포영화 <새(The Birds, 1963)>의 끔찍한 장면들을 떠올리게 한다. 캘리포니아의 평화롭고 아름다운 바닷가 마을에서 까마귀와 갈매기를 비롯해 그야말로 ‘온갖 잡새’들이 어느 날 갑자기 아무 이유도 없이 인간들을 공격하는 섬뜩한 영화였다. 소설이나 영화에서 독자나 관객들에게 조여오는 불안과 공포를 의미하는 ‘서스펜스(suspense)’를 독보적인 영화 문법으로 만든 이가 히치콕이었다.

그의 영화와 함께 떠올린 또 다른 장면은 오래전, 일본 후쿠오카의 모모치 해변의 이른 아침 풍경이었다. 산책을 하려고 나온 그 아름다운 해변의 모래톱을 갈매기가 아닌 까마귀 떼가 그야말로 까맣게 덮고 있었다. 섬뜩한 기분이 들어 선뜻 해변으로 걸음을 옮길 수가 없었다. 아시다시피 후쿠오카는 우리나라의 부산과 가장 가까운 도시여서 그 장면이 연상되었을지도 모른다.

‘까마귀 날자 배 떨어진다(烏飛梨落)’, ‘고향 까마귀만 봐도 반갑다’, ‘까마귀가 할배요 한다’ 등 까마귀에 관한 속담들이 많은 건 그만큼 우리 인간과 가까운 새라는 말이겠다. 그럼에도 불구하고 그 새에 대한 부정적 이미지가 흔한 것은 아마도 그 깃털의 검은색이 주는 느낌에서 기인할 것이다.

1934년, 우리 문학사에서 단편소설의 완성자로 불릴 만했던 이태준(1904~?)이 그가 학예부장으로 있던 조선중앙일보에 기괴한 천재 시인 이상(1910~1937)의 시를 연재하기 시작했다. ‘이딴 시를 싣는 신문은 당장 폐간하라’고까지 하는 독자들의 항의가 빗발쳤다. 그렇게 탄생한 기괴한 시가 <오감도(烏瞰圖)>였다.

새의 눈으로 내려다보는 그림을 뜻하는 조감도(鳥瞰圖)의 새 조(鳥)가 까마귀 오(烏)로 바뀌어 더욱 기괴한 분위기를 자아낸 것이다. 까치가 울면 반가운 손님이 온다는 속설처럼 까치는 길조(吉鳥)로 여겨졌지만 까마귀가 흉조(凶兆)를 의미하게 된 것은 순전히 검은색이 주는 불길한 이미지 때문일 것이니 까마귀로서는 억울할 만도 하다. 식솔들이 입에 풀칠하기도 빠듯한 형편에 객식구를 대접할 여유가 전혀 없던 시절에 손님이라고 마냥 반갑기만 했을까?

북유럽의 전설에 신 중의 신으로 등장하는 오딘의 양어깨에는 까마귀 두 마리가 앉아 있다. 각각 지혜와 예언자를 상징한다고 한다. 1666년 9월 2일 새벽, 런던다리 근처의 한 빵집에서 시작된 불이 런던 전체를 집어삼켰다. 이른바 ‘런던 대화재’였다.

“대화재가 일어나기 며칠 전부터 런던의 까마귀들이 모두 종적을 감췄어요. 대재앙의 징조였지요. 그래서 지금도 런던탑 꼭대기에 날개를 부러트린 까마귀 열두 마리를 가두어두고 있답니다. 다시는 그런 재앙이 일어나지 않도록.” 왕들이 자신의 정적들을 가두어두던 감옥으로 쓰기도 했던 런던탑 앞에서 오래전, 안내를 해주던 한 런던 여성이 내게 들려준 말이었다. 그녀는 한 마디를 덧붙이며 웃었다. “Believe it or not(믿거나 말거나).”

삼국유사의 <사금갑편(射琴匣篇)>에 나오는 설화다. 신라 소지왕이 행차 중에 까마귀 떼가 시끄럽게 우는 소리를 듣고 따라가 보니 한 연못에서 노인이 나와 서찰을 건네며 말했다. “이 편지를 열어보면 두 사람이 죽을 것이요, 열어보지 않으면 한 사람이 죽을 것이오.” 두 사람보다는 한 사람이 죽는 게 낫다고 열어보지 않으려는 왕에게 신하들이 죽게 되는 그 한 사람이 임금일지 모른다고 채근하자 열어보니 ‘사금갑(射琴匣, 거문고 함을 활로 쏘라)’이라는 글귀가 있었다고 한다.

그 함 속에는 왕비가 사통(私通)하던 중과 함께 왕의 목숨을 노리며 숨어 있었다. 두 사람을 죽인 임금은 해마다 이날 오곡밥을 지어 까마귀에게 제사를 올리게 되었다고 한다. 대보름이 ‘오기일(烏忌日)’이라는 이름을 갖게 된 연유이다. ‘반포지효(反哺之孝)’란 부모에 대한 지극한 효성을 이르는 말이다. 새끼 까마귀가 자라 자신을 길러준 늙은 어미 까마귀에게 먹이를 물어주는 걸 보고 되갚다라는 반(反)과 먹이다라는 포(哺)로 이루어진 말이다. 이만하면 까마귀는 우리의 귀감이 되는 새가 아닌가. 애먼 사람을 쪼지만 않는다면 말이다.