신학(新學)도 구학(舊學)과 다름이 없습니다

이풍환(李豊煥), 1866-1933 이흥식과 황남하의 장남으로 개성에서 태어났다.

약관(20세)에 문과에 급제하여 승훈랑직, 주사, 시종직을 지내다가, 영양 현감을 하던 부친에게 갈 때마다 외가인 풍기에 머물면서, 풍기가 개성보다 환경과 기후조건이 인삼재배에 적합하다는 것을 확신하고, 1900년대 초 (30대 중반)에 이곳으로 이주한다.

1908년 삼업조합(인삼조합) 창설, 1908년 풍기초등학교 설립, 1922년 풍기 금융조합 설립 등 평생을 지역 발전에 헌신하다가, 1933년 67세에 생을 마감한다.

그의 장례는 풍기면장(葬)으로 치러졌다. 그 고귀한 삶을 기리는 장례행렬은 풍기초등학교에서 금계리 장지(葬地)까지 수백여 만장(挽章)으로 장관을 이루었다고 한다.

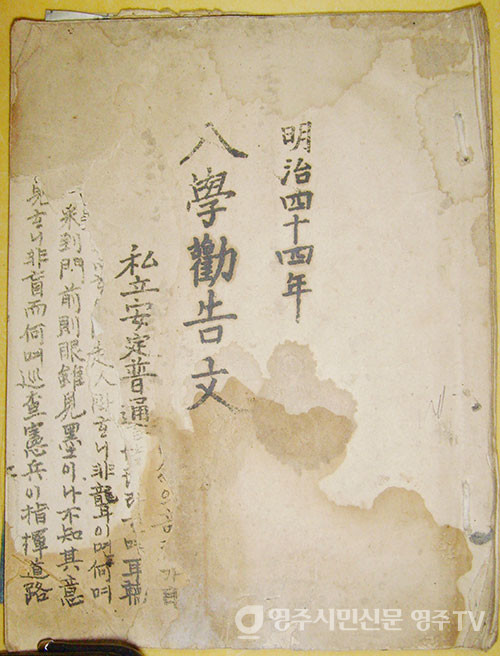

신학문(新學問) 권고문(勸告文)

1911년 3월 풍기군수 권병선이 풍기군민에게 안정학교 입학 권고문(入學勸告 文)을 보낸다. 이 문서는 사립안정학교 개교 때 교사로 재직 송인면(宋寅勉) 선생 후손의 고택(古宅)에 보관되어 있던 것을 풍기초등학교 개교 100주년 기념사업을 하며, 자료수집 과정에서 찾았다고 한다.

1910년 제1회 졸업생을 배출한 다음 해인 1911년 쓴 글자 수(數)만 1만 2천자나 되는 긴 글이다. 내용을 살펴보면, 당시 시대적 상황이 무척 잘 표현되어 있는데, 신학문의 필요성을 반상(班常) 모두에게 7가지 병증(病症)으로 실천하지 못하고 있음을 지적하고 있다.

스스로 잘난 체하는 증상[自尊症], 미신증(迷信症), 가난을 자처하는 증상[自處貧乏症], 아이의 우둔한 재주와 허약한 신체를 염려하는 병[兒童才鈍體弱念慮症], 학교 교과서가 너무 쉬워 부적절하다는 병의 증상[學校科敎書太易不適病症], 단발(斷髮)에 대한 염려증[斷髮念慮症], 자포자기증[自暴自棄症]이 그 일곱 개의 병증이다.

그리고 마지막에 “변화하고 진화하는 시대에 스스로 멸망을 자초하는 것이 애석(哀惜)하여, 차마 볼 수 없어, 이렇게 반복하여 설명합니다.”라며 견해를 밝히고 있다. 고을 책임자로서 뭇 백성을 얼마나 귀하고 안타깝다 여기면 애석하여 차마 볼 수 없다고까지 표현했을까! 꼭 불치병을 앓고 있는 가족에게 일러주는 금언(金言)의 글이다.

유적지

제운루(齊雲樓)와 풍기초등학교·풍기읍 남원로 80

제운루는 풍기군 관아의 문루(門樓)였다. 창건 연대는 거려 공민왕 때로 추정한다. 현판은 조선 중종 때 풍기군수 주세붕의 글씨이고, 기주절제아문(基州 節制衙門)은 공민왕이 사액(賜額)한 글씨라고 전해진다. 여러 번 수리와 보전을 거치다가 1938년 공원산 보평대에 옮겨 세웠으나, 1957년 여름 장마에 내려 앉아 두 개의 현판만 보관해 오고 있었다. 2019년 현재의 자리, 풍기읍사무소 뒤편에 복원하였다.

풍기초등학교의 전신인 안정학교는 제운루 옆 빈청(賓廳)을 개수하고 증축(增築)하여 사용하였다고 한다. 그리고 1914년 풍기군이 영주군에 통합되면서 옛 풍기군관아(官衙) 자리를 학교가, 은행나무 아래의 일부를 풍기면(읍)사무소가 사용해 왔다. 현재 풍기읍사무소 자리는 기둥만 남겨두고 있다.

사진을 예전 제운루가 있던 자리쯤에서 찍어 봤다. 사진 속 중앙쯤이 안정학교가 있던 자리일 것이다.

※참고문헌/풍기군지/김인순 엮음

[미니픽션] 일곱 가지의 병

정월 대보름이 지났다. 마을 사람들은 여느 해처럼 서낭제를 지냈다. 처음엔 ‘나라도 없는데, 서낭제는 무슨….’하는 분위기도 있었다. 하지만 ‘우리라도 지킬 것은 지키자.’라는 마음들이 그 분위기를 몰아내고 더 적극적으로 참여했다. 조용했지만, 그 어느 해보다 더 진지했다.

그런데 며칠 후, 새로운 소식이 들려왔다. ‘고종황제가 일본 군복을 입으셨다.’라는 내용이 신문에 났다는 얘기였다. 그해 2월 17일부터 대한제국 황가에 일본 육군 무관 제복을 착용하도록 했다.

‘나쁜 놈들!’

1910년 8월 22일 이후, 새로 맞이한 1911년은 그렇게 시작을 했다.

“여보! 용이를 그냥 저렇게 둘 거예요?”

“그럼 어떻게 하나. 아버님 영을 거스를 수 없잖은가?” “그래도 다시…. 벌써 열두 살이에요.”

기범은 새해가 되면서 아들 용이가 서당에만 다니게 할 수는 없다는 제 생각을 꺼낸 적이 있었다. 물론 조심스럽게 말을 꺼냈었다.

“아버님, 용이가 이제 열두 살이 되었네요. 이젠 과거도 없고, 한문만 배우게 할 수는 없지 않을까요?”

“아니, 아범! 그게 무슨 말인가? 지금까지 배운 게 고작 그런 것이었는가? 이런 어지러운 세상일수록 자네가 정신을 차려야지.”

“아버님, 양학을 배우게 하자고 드리는 말씀이 아니라, 변하는 세상에 살아가는 방편을 배우게 하려는 것이온데….”

“듣기 싫네. 우리 자손이 양학과 왜학을 배운다면, 오랑캐를 이용하여 중화(中華)를 변모시키는 죄인이 될 것이야!” 기범이 아버지에게 조심스레 이야기를 꺼낸 것은 친구의 말 때문이었다. 한양에 인삼가게를 열고 있는 동무였는데, 세밑에 고향을 찾아온 그는 세상이 너무 변해서 따라가기가 벅차다고 했다.

“우리가 뭔가? 종일세. 왜놈들이 주인이고, 우린 종이란 말일세. 배우면 뭘 하는가? 어디에 써먹어. 땅이나 지키면서 농사나 짓든가, 아니면 기술을 배워, 제 앞가림이라도 할 줄 알게 해야지 않은가?”

기범도 살아온 게 서당과 향교 생활뿐이었다. 거기서 아침부터 저녁까지 고개 숙인 채 꿇어앉아 있다 보니, 이젠 등뼈는 굽었고, 야윈 어깨는 귀밑까지 위로 솟아 버릴 지경이었다. 이제 농사라도 지어야 한다는 생각에, 들에 나가 보지만 도무지 힘을 쓸 수가 없었다. 이야기를 들으며 일어서는 기범에게 동무는 한 마디 더 보탰다. 이제 왜놈들의 앞잡이가 되지 않으면 집에 일을 거드는 머슴도 부리기가 힘든 세상이 될 것이란 말이었다.

“여보, 그럼 어떡해요. 약해 빠진 용이는 이제 뭘 먹고 살 아요?”

“기술을 배워야 해. 그래서 내 생각엔 용이가 한문이라도 익혔으니, 대구 약전골목에라도 보내 의술을 익히면 어떨까 하는 생각도 해 봤어. 마침 일전에 인삼 때문에 풍기에 온, 그곳 사람들과 인사를 나눈 적이 있어서….”

하지만 용이 얘기를 꺼낸 이후, 무슨 불호령이 떨어져야 마음이 편하겠는데, 아무 반응이 없는 상황이 기범은 불안하기만 했다. 가끔 새해 인사를 오는 사람들만 맞이할 뿐, 기범을 한 번 부르는 일이 없었다.

세훈은 기범의 얘기에 역정을 내긴 했지만, 머리가 복잡하기는 마찬가지였다. 갑오년 과거제도를 폐지하던 해, 기범의 나이는 겨우 18살이었다. 목표를 잃어버린 기범은 의병에 참여할 뜻을 비치었다. 세훈이라도 나서야 할 자리였지만, 삼대독자인 기범을 응원할 수가 없었다. 그래서 에둘러 한 말이 대부터 잇자는 말이었다. 그리고 난 아이가 용이었다. 설은 예전 같지가 않았다. 보름까지 이어지던 방문객도 거의 끊어졌다. 방문객을 통해 들을 수 있는 세상 돌아가는 이야기도 들을 수 없었다. 장님과 벙어리와 같은 생활이었다. 그래서 기범을 불러 용이 이야기를 나누고 싶었지만, 무얼 이야기해야 할지 감을 잡을 수가 없었다. 그리고 보름이 지나고, 우수(雨水)가 지났다. 기범 내외도 아무 말이 없었다. 경칩(驚蟄)이 되었다. 세훈은 저녁상을 물리면서 기범을 불렀다.

“올핸 집안사람들도 왕래가 줄어들었구나.” “예.”

“그런데 일전에 용이 이야기를 꺼낸 것은 자네만 생각은 아닌 것 같은데….”

“… ….”

기범이 사랑으로 불려 나가자 기범댁은 안방에 마냥 앉아 있을 수가 없었다. 사랑 툇마루에 나가 귀를 기울였다. 아버님의 영을 두려워하는 기범이 미덥지 않아서였다. 기범은 아무 말이 없었다.

“아버님!”

“그래 어멈이냐. 추운데 거기서 뭘 하느냐?. 어서 들어오지 않고….”

용이 엄마가 사랑에 들어갔다. 세훈은 곰방대로 조그만 무쇠 화로를 뒤적이고 있었고, 기범은 아무 말 없이 빨간 화롯불이 다시 재가 되는 것을 지켜만 보고 있었다.

“아버님!”

“그래, 어멈이 말해 보거라.”

“풍기 군에서 보내온 입학 권고문이 있었어요.” “그런 게 있었느냐?”

“네. 무슨 얘기인지는 저도 잘 모르지만, 우리가 사람의 떳떳한 도리를 지키지 못하는 큰 병에 걸렸다는 말은 알아들을 수 있었습니다.”

“큰 병이라니? 아범, 아범도 읽어 보았느냐?”

“예. 권병선 군수가 보낸 긴 글이었습니다. 일곱 가지 병을 언급했는데, 첫 번째는 스스로 잘난 체하는 자존병(自尊病)이었고, 둘째는 미신증(迷信症), 셋째는 자처빈핍증(自處貧乏症) 그리고 아이의 우둔한 재주와 허약한 신체를 염려하는 병, 학교교육이 너무 쉽다고 여기는 병, 단발염려증(斷 髮念慮症), 자포자기(自暴自棄症) 등 일곱을 얘기했습니다.”

“우리가 그런 병이 있다고? 아범은 그 이야기를 인정할 수 있었고?”

“네. 특히 세상만사가 다 끝났노라! 하지 말라는 말이었습니다. 그리고 이런 우리에게 누가 의탁하겠냐고 했습니다.” 세훈은 빈 곰방대를 뻑뻑 빨다가 화로에 툭툭 털었다. “황제께서 을미년에 덕육(德育), 체육(體育), 지육(智育)을 기르자는 교육 기강을 천명하신 적이 있었지. …. 일곱 가지 병이라. 다 맞는 이야기겠지. 첫 번째 병이 나의 병이고….” 다시 화로를 뒤적이던 세훈은 며느리를 바라보았다. “어멈은 어떤 생각이 드는가?”

“저는, 저는 그저 용이가 세상을 바로 볼 수 있도록 키웠으면 좋겠어요.”

“그렇지? 권병선 군수도 이인수 순사도 황낙성 교장도 다 그만한 뜻이 있는 분들이지. 내가 왜 모르겠나? 내 병 때문이지. 아범. 이풍환 선생은 언제 뵈었느냐?”

“네. 보름에 인사를 드렸습니다.”

“그래. 늦었지만 언제 용이를 데리고 가 인사를 시키거라”

글 김덕우 작가