지난해, 서울 인사동에서 『훈민정음(訓民正音)』 창제 표기를 반영한 한글 금속활자 1,600여 점이 무더기 발굴된 적이 있다.

“금이 간 항아리가 있었는데, 파편이 떨어지면서 작은 공깃돌 같은 게 마구 흘러내렸어요. 세척해 보니 금속활자였습니다.” 매장문화재 조사기관 담당자의 말이다.

『훈민정음』 창제(1443년) 당시의 표기가 반영된 가장 오래된 한글 금속활자 뭉치인 것으로 보이고, 현재까지 가장 오래된 것으로 알려졌던 ‘갑인자’로 추정되는 한자 금속활자도 나왔다.

한글 창제의 여파와 당시 인쇄 활동, 조선 시대 과학기술의 실체를 확인할 수 있는 중요한 유물자료라고 한다. 특히나 조선 전기 여러 종류의 금속활자가 한 곳에서 출토된 건 처음이라고 한다.

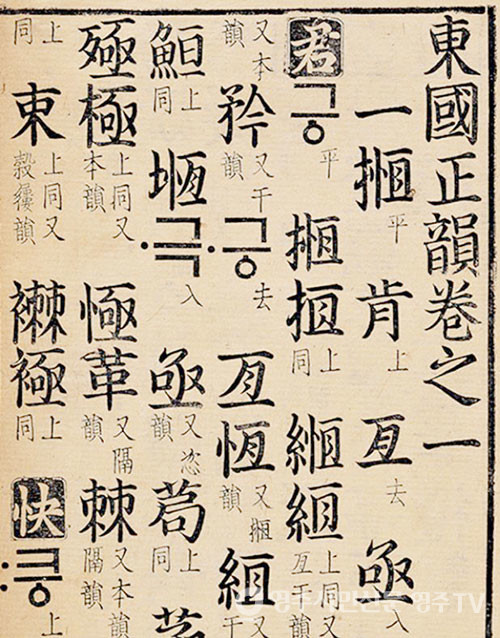

그중에서도 단연 돋보이는 것은 ‘ㅭ(以影補來·끝이 닫히는 소리를 표시하는 여린 히읗)’ 등 『훈민정음』 창제 시기인 15세기에 한정돼 사용됐던 동국정운식 표기법이 명확한 금속활자이다. 현재 사용하는 한자음보다 더 명확했다고 한다. 『동국정운(東國正韻)』은 세종의 명으로 간행된 우리나라 최초의 표준음에 관한 운서(韻書)로, 한문을 『훈민정음』으로 표음하는 방법이 담겨 있다.

『훈민정음』으로도 한자음을 바르게 쓸 수 있다는 것을 확인시키기 위해 세종이 동국정운식 표기를 만들었다고 한다. 발굴된 활자 1,600여 점 중 동국정운식 활자 표기가 대거 포함되어 있어 놀라운 것이다.

이 중 ‘갑인자(甲寅字, 1434년)’는 금속활자 중 가장 오래된 것으로 국립중앙박물관이 소장하고 있는 세조 때의 ‘을해자(乙亥字, 1455년)’보다 20년가량 이른 것이므로 더욱 중요한 금속활자라고 할 수 있다. 전문가들은 “인쇄술의 꽃이라고 할 수 있는 조선 전기 금속활자의 실물이 발견된 것은 실로 놀라운 일”이라고 설명하면서, 이 활자가 ‘갑인자’로 최종 확인되면, 서양의 구텐베르크 금속활자(1450년경)보다 훨씬 앞선다는 증명서를 세계 최초로 확보하게 되는 셈이어서 그 가치가 지대하다.

뿐만 아니라, 발굴된 금속활자의 동국정운식 표기가 또한 주목된다. 『동국정운』은 『훈민정음』의 글자를 만든 배경이나 음운 체계 연구에 있어서 기본 자료가 된다. 『훈민정음』이 ‘백성을 가르치는 바른 소리’라고 한다면, 『동국정운』은 ‘우리나라의 바른 음’이라는 뜻으로 해석된다. 그런 면에서 학자들은 두 책을 우리 한글의 쌍벽으로 보고 있다.

『동국정운』 세종 30년(1448)에 당대 최고의 학자 9명(신숙주·최항·성삼문·박팽년·이개·강희안·이현로·조변안·김증)과 진양(수양)대군·안평대군이 합세하여 한국 역사상 처음으로 한자 음을 『훈민정음』으로 기록한 문서이다. 그러므로 『동국정운』의 가치를 따로 헤아릴 수가 없어 전문가들은 또 다른 『훈민정음』이라고 표현한단다. 그런 중요성에 비추어 초간본 2종류는 일찌감치 대한민국 국보 제71호, 제142호로 지정되어 보호되고 있다.

이렇게 중요한 『동국정운』 편찬에는 진양(수양)대군과 안평대군이 전반적인 감장(監掌)을 맡았고, 신숙주와 성삼문이 주무(主務), 한자음은 최항과 박팽년, 중국음은 조변안과 김증에게 맡겨졌다. 기타 교정과 정리는 강희안이 맡았다. 여기의 김증은 영주 삼판서고택 출생이다. 천문학자 김담의 친형이 된다.

인사동 금속활자의 발굴이 『훈민정음』 창제 및 『동국정운』 편찬에 직․간접으로 가담한 우리 지역 학자 김증이 조선 최고의 음운(중국음) 연구가라는 입증을 점점 확고하게 해주는 것 같아 뿌듯하다.