1936년 청나라 14만 대군이 조선을 침범한 병자호란은, 장수 용골대(龍骨大)가 남한산성에 피신해 있던 인조의 항복을 받아 1년여만에 전쟁이 끝났다. 그렇다고 신사적으로 전쟁을 끝낸 건 아니다. 조선에 ‘삼전도 굴욕’을 얌전하게 주고 떠난 것이다. 인조가 청의 황제도 아닌 대장군 앞에서 무릎을 꿇고 ‘삼배구고두례(三拜九叩頭禮)’를 했다. 삼배구고두례는 황제나 대신을 만났을 때 머리를 조아려 절하는 청(淸)의 예법이다.

“궤(跪)”라는 명령으로 무릎을 꿇고, 호령에 따라 양손을 땅에 대고는 이마가 땅에 닿을 듯 머리를 3차례 조아리고 일어선다. 이 같은 행동을 3회 반복하여 총 아홉 번 머리를 조아려야 하는 것이다. 신하의 나라임을 맹세하는 의식임은 물론이다. 더구나 이렇게 절을 하는 동안 똑바로 하지 않는다고 임금의 머리를 얼음 바닥에 찧어 이마에 피가 흐르고, 얼음이 붉게 물들었다고 한다.

참으로 씻을 수 없는 치욕이었다. 거기서 그치지 않고 엄청난 양의 공물, 척화파 대신들, 그리고 소현세자, 봉림대군을 볼모로, 백성 20만 명 이상을 전리품으로 바치게 했다. 끌려갔다 돌아온 여인네까지 몸이 망가진 환향녀(還鄕女, 화냥년)가 되어 돌아왔다. 조선이라는 나라가 초토화된 것이다.

그런 와중에도 나라 망신을 조금이나마 지켜낸 사람이 삼학사 홍익한(洪翼漢), 윤집(尹集), 오달제(吳達濟)이다. 그 중심에 화포(花浦) 홍익한(1586~1637)이 있었다. 홍익한은 봉화 문단리 원구마을(당시 순흥부) 태생이다. 진사 홍이성(洪以成)의 아들로 열다섯 살에 큰아버지에게 양자로 가면서 평택에서 살게 되었다.

30세에 사마시(司馬試)에 2등으로 뽑히고, 37세에 문과 장원(壯元)이 되어 성균관 전적(典籍)이 된 후 사헌부 감찰로 옮겼다. 평양부윤 시절 병자호란 때 척화파의 우두머리라는 이유로 청군에게 체포되어 심양(瀋陽, 청나라의 수도)으로 압송되었다. 이렇게 압송되던 날이 지금부터 385년 전 2월 25일(양력 1637.3.21.)이라는 말이다.

그는 청 태종의 친국에도 당당히 맞서 척화의 대의와 결사 항전하려는 충성심을 밝혀 청 태종의 입을 벌리게 했다. 이에 청 태종도 이들의 기개를 감탄해 마지않으며 찬사를 아끼지 않았다고 한다. 국문을 마치고 처형하면서 “내게도 저런 신하가 있었으면 좋겠다.”하고 중얼거렸다니….

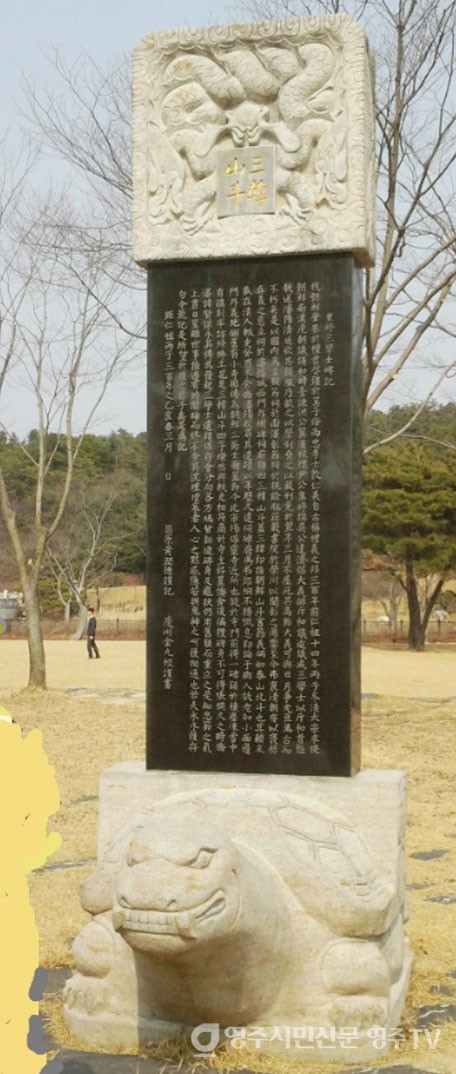

청은 조선 침략에 승리했으나, 조선을 멸망시키지는 않았다. 인조도 퇴위시키지 않았다. 오히려 죽은 삼학사의 충절을 기리는 비석을 세워주었다. 이 비는 1932년 허리가 부러진 채 발견되었다. 비석에는 「三韓山斗」라는 글씨가 있었는데, 삼한(三韓)은 조선을 가리킨다.

즉, ‘조선 신하의 행동이 태산과 같이 높고 북두칠성과 같이 빛난다.’ 뭐 그런 뜻이 아닐까. 동포들이 성금을 모아 부러진 비(碑)를 복원했는데, 1960년대 문화혁명 때, 이 비는 다시 파괴되어 비신(碑身)만 세 동강 난 채로 농가의 주춧돌로 쓰이는 신세가 되었었다. 이것을 2005년 발해대학이 구입해 대학 안에 복원해 두고 있다고 한다.

청 태종은 홍익한의 충성심을 높이 평가하여, 롱익한의 물품을 보내 주었고, 데리고 다니던 몸종을 석방 시켜 그가 지녀온 것이 홍익한의 일기(日記) 『북행록(北行錄)』이다. 지금, 서울의 송파구 잠실동에서 석촌동 221번지 일대까지의 길이 ‘삼학사로’이고, 지하철 5호선 오금역의 계획 당시 가칭 역명도 ‘삼학사역’이라고 붙였었다.

그리고 출생지인 봉화읍 문단리에 그의 충렬비(忠烈碑)가 있고, 생활했던 평택에 포의사우(褒義祠宇), 부윤으로 부임했던 평양에 평양사우(平壤祠宇), 그리고 본향 영주 문수의 장암서원(壯巖書院)에 배향되어 있다.