일반적인 한자 글꼴은 전서, 예서, 해서, 행서, 초서 이렇게 5서체로 구분된다. 이 중 가장 많은 논란을 안고 있는 서체가 초서(草書)이다.

기존 사각 틀을 깨고 나온 가장 호방한 멋을 지닌 글씨라는 옹호론자들의 예술성과, 아무렇게나 휘갈겨 쓴 글씨라는 비판론자들의 실용 측면에서 초서는 늘 높은 파고의 논란을 겪어왔다.

사실 초서의 기본은 중국의 왕희지이며, 당나라 회소와 장욱 등이 유명한 초서 서예가이다. 우리나라에는 명나라의 장필(張弼)을 활발히 받아들였다. 그리고 이들은 평생을 초서(흘림체)에만 매달려 미친 듯이 갈겨댔다. 그래서 이들은 따로 ‘광초(狂草)’라고 불렀다.

또한, 그들은 필체만큼이나 기묘한 기행(奇行)으로 남들이 추종할 수 없는 모필 문화의 한 축을 마련하였다. 당의 장욱(張旭)은 성격이 너무나 호방(豪放)하고 거리낌이 없어 어전(御前)에서도 옷을 벗고 미친 듯이 소리를 지르며 초서를 썼다고 한다. 취흥이 오르면 머리채를 먹에 담가 글씨를 쓰는 기행도 서슴지 않았다. 그러면서도 그 속에 마음의 움직임과 천지 만물의 변화를 모두 글씨에 담아냈다.

‘초서’는 한자의 필기체이고, 이들 ‘광초’들은 그 필기체의 달인인 셈이다. 때로는 닭털을 붓으로 쓰기도 하고, 잘게 쪼개 대나무를 붓 대신 사용하기도 한다.

서법(書法)에서는 해서를 시작으로 행초(行草)를 충실히 익힌 다음 맨 마지막으로 광필(狂筆), 곧 광초(狂草)를 시도하게 된다. 그래서 ‘광초’는 ‘미친 듯한 초서’란 뜻이지만 부정적인 의미보다는 ‘신출귀몰한 글씨체’로 서법의 극치를 이루는 경지를 뜻한다고 보는 것이 좋겠다.

우리나라 초서 3인방에는 자암(自庵) 김구(金絿), 봉래(蓬萊) 양사언(楊士彦), 고산(孤山) 황기로(黃耆老)가 꼽힌다. 자암 김구(1488~1534)는 기묘사회에 연루되어 귀양살이가 오래다 보니 남아 있는 작품이 거의 없지만, 자신의 신변을 담은 듯한 <증별시> 귀한 글씨가 봉화의 충재박물관에서 보여진다.

봉래 양사언(1517~1584)의 글씨 중에 가장 유명한 작품은 금강산 만폭동 너럭바위에 새긴 「蓬萊楓岳 元化洞天(봉래풍악 원화동천)」 여덟 글자일 것이다. 글자 하나가 사람 키만 한 초대형인 데다가, 그 획의 움직임이 놀랍도록 유연하여, 마치 쇠붓[鐵筆]으로 새긴 듯이 기세가 굉장하단다.

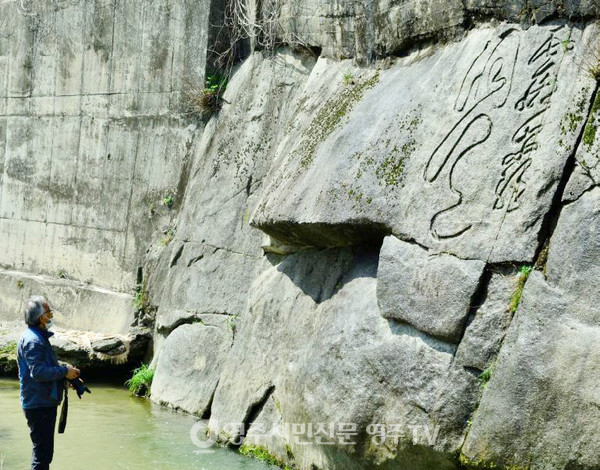

그의 글씨가 하늘로 올라갔다는 이야기가 만들어질 만큼 그의 글씨는 누가 보든지 눈이 휘둥그레진다. 그런 양사언 초서 ‘霞巖洞天(하암동천)’ 글씨가 부석 낙하암천 대적벽 바위에 전시되어 있다. 글씨가 표표하여 마치 허공을 걸어가는 기상이다.

우리 지역과 가장 관련이 많고, 독특한 것은 황기로(1521~1575)의 기행이다. 강릉 오죽헌에 보관 중인 그의 초서 ‘이군옥시(李羣玉詩)’가 최근 보물(제1625-1호)로 지정됐다. 황기로의 기행 1호로 기억되는, 그가 닭털 붓으로 썼다는 소수서원의 원규(院規)는 지금 전하지는 않는다.

대신에 경렴정(景濂亭) 편액(扁額)과 전계초당(箭溪草堂) 편액이 우리 지역에 전한다. 그렇게 거침없던 그가 소수서원 「景濂亭(경렴정」 편액을 쓸 때 한참을 머뭇거리자, 이를 알아차린 퇴계가 자리를 피하자 일필휘지로 써 내렸다고 한다. 퇴계는 평소 모든 점획을 하나같이 경(敬)한 자세로 엄정하게 쓸 것을 가르쳤으니 그런 스승 앞에 천하의 황기로도 손을 떨지 않을 수 없었을 것이다.

황기로의 글씨 일화는 ‘전계초당’ 편액에서 극치를 이룬다. 그와 막역한 사이로 전계에 살고 있던 사계(沙溪) 장여화(張汝華)가 자신의 서당 편액을 정중히 부탁했더니, “장차 흥이 나면 쓸 테니, 다그치지 마시라.” 했다고 한다.

어느 날 두 사람이 여유 있게 부석사 뜰을 거닐고 있었는데, 황기로가 황급히 “종이를 구해 오시라”해 놓고 자신은 즉석에서 칡넝쿨 줄기를 씹어 붓 대신 갈근필(葛根筆)을 만들고는 「箭/溪/草/堂」 넉 자를 일필휘지했다 한다.

화살 전(箭) 자는 대나무 새순처럼 화살촉을 부드럽게 형상화했고, 시내 계(溪) 자는 시냇물이 흘러가는 모습처럼 유연하였으며, 풀 초(草) 자는 풀싹이 돋는 모양이고, 집 당(堂)자는 지붕 모양과 같은 부드러운 형국이었다. 즉 시셋말로 명작 캘리그라피인 셈이다. 네 글자가 모두 네 사람이 쓴 글씨처럼 모양이 각각으로 어울렸음은 물론이다.