『경기체가』는 고려시대에 발생한 시가(詩歌)의 한 형식이다. 최초의 작품은 고려 고종조에 지어진 「한림별곡(翰林別曲)」이고, 조선 선조 때의 「독락팔곡(獨樂八曲)」을 마지막 작품으로 보고 있다. 철종 때 민규(閔圭)가 지은 ‘충효가’라는 시가가 발견되었다고는 하나 독락팔곡 이후 300여년 세월을 뚝 떨어져 지어진 것이어서 같은 범주에 넣기가 주저된다는 의견이 많다.

『경기체가』의 형성에 대해서는 향가, 고려 속악가사, 민요에 기원을 두거나 혹은 향가와 민요의 결합 등에 근거를 두고 있는 것으로 보인다. 결국 『경기체가』는 위로는 신라 향가의 전통 속에서 우리 민요의 영향과 중국 송사의 영향을 함께 받아 탄생된 다문화가족이라는 견해가 지배적이다.

하여간 우리의 고유한 시가 형식 중에 신라의 향가(鄕歌)가 있고, 조선조의 시조(時調) 형식이 있었다면, 『경기체가』는 고려 말에 탄생하여 조선 전기에 이르는 동안 새로운 세력으로 부각된 신흥사대부들의 관심 속에서 한 시대를 풍미했던 독특한 시가 형식이라고 할 수 있다. 이른바 이 시대 신흥사대부들과 부침을 같이 한 숙명의 공동체였다고 할 수 있을 것이다. 『경기체가』는 이처럼 특정한 한 시대를 대표하는 우리 문학의 한 장르였다. 우리 문자가 없던 시기에 중국의 한자를 교묘하게 연결하여 우리말 운율에 맞추어 노래 불렀던 특수한 형식의 우리 시가라는 말이다.

후렴구에 그림자처럼 붙어 있어야했던 『경긔엇더니잇고』라는 특정의 구절 때문에 『경기체가』라는 명칭을 부여받게 되었다. 현존하는 작품은 모두 26편으로, 고려시대의 것이 3편, 조선시대의 것이 23편이다.

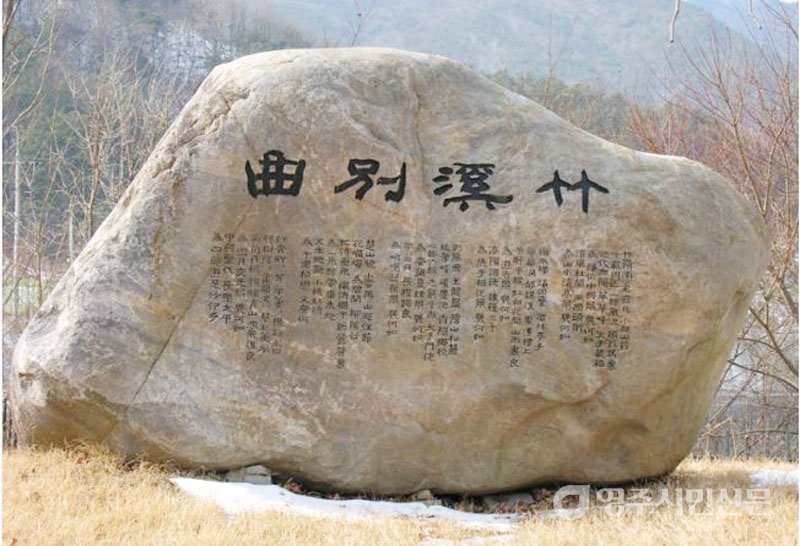

고려조 3편은 <한림별곡 翰林別曲>, <죽계별곡 竹溪別曲>, <관동별곡 關東別曲>이다. 그 중 <한림별곡>은 한림원의 여러 선비들이 공동으로 지은 것이어서 딱히 특정 지역이나 특정 작자를 내세울 수 없는 반면, <죽계별곡>과 <관동별곡>은 순흥 사현정마을 출신의 문장가 근재 안축의 작품으로 일찌감치 알려져 있다. 다시 말하면, 고려조 『경기체가』 셋 중 두 작품이 순흥 태생이라는 이야기이다. 조선조에도 풍기군수를 역임하고 소수서원을 창건한 신재 주세붕이 이 시기 『경기체가』라는 국문학 장르를 선도했던 것으로 보인다. 주세붕은 성리학 이념과 도덕적 교훈을 주로 작품 소재로 활용하면서 〈도동곡 道東曲〉, <태평곡 太平曲>, 〈육현가 六賢歌〉, 〈엄연곡 儼然曲〉을 지어 당대를 주도해 나갔다.

특히 <도동곡>의 경우에는 소수서원 향사례(鄕射禮)에 무려 400년 이상이나 낭송되고 있는 역사적인 시가로 기록되고 있다. 이런 대단한 기록은 국내뿐만 아니라 「세계유산위원회」도 인정하는 기록으로 금년 6월말 소수서원의 세계문화유산 진입에도 큰 기여를 할 것으로 기대된다. 다른 『경기체가』의 작품이 문집 등에만 기록되어 있는 화석(化石) 시가인데 비해, <도동곡>은 지금까지도 계속적으로 활용되어지고 있는 생명이 있는 문화재라는 점에 「세계유산위원회」가 특별한 관심을 가지고 있다고 한다. 주로 14~16세기를 무대로 한때 유행한 것으로 보이는 『경기체가』는 여말선초라는 힘든 시대적 배경을 업은 신흥사대부들에게, 한시(漢詩) 창작만으로 충족될 수 없는 그들의 욕구를 받아들임으로써 새로운 장르가 탄생된 것으로 보는 것이 통설이다. 그래서 『경기체가』의 내용상 특징에는 주변 사물에 대한 관심, 득의양양하고 도도한 태도 등 신흥사대부의 특성이 많이 꼽히는 것으로 이해되고 있다.

결론적으로 『경기체가』는 한글이 창제되기 이전, 한문을 주요 표현수단으로 한 우리말 문학 장르이며, 중세 후기를 여는 교술시(敎述詩)라는 자신의 역할을 충실히 이행하고는 역사 속으로 사라진 우리 문학의 한 갈래라고 할 수 있다. 그리고 그것은 신흥사대부 유학자와 깊은 교우 관계를 형성하였으며, 더구나 우리 지역 유학자인 근재 안축, 신재 주세붕과 특히 깊은 교분을 나누었던 것으로 평가되고 있다. 게다가 마지막 경기체가라고 하는 <독락팔곡 獨樂八曲>의 작자 송암(松巖) 권호문(權好文)도 소수서원을 다녀간 유학자이기에 이들의 활동무대인 소백산 아래 순흥고을이 『경기체가』의 발원지라고 잘라 말할 수가 있을 것이다.

이렇게 『경기체가』가 순흥지역 유학자와 특히 깊은 인연을 맺고 있는 데는 여말선초의 성리학 발달 지역인 순흥과 무관하지 않아 보인다.